Efectivamente, parece-me que será mesmo isso. Poderia ter outro qualquer titulo. Posso eu estar muito enganado mas, de momento, é o que me parece ter sentido: Lana Del Rey. Born to Die.

Conheci Lana Del Dey (a sua musica entenda-se) há uns tempos atrás, através de uma amiga dada a essas coisas da Filosofia e da alma e que, além de tudo o resto tem também um fantástico bom gosto musical. Como é seu costume, DJ Lady Bug enviou-me um tweet escrevendo algo do género «Ouve lá isto». Eu ouvi e o «isto» era o Video Games. Na altura ainda não se falava de Lana Del Rey, nem contra nem a favor… Ainda mal o mundo reparara nos lábios da jovem…

Gostei. Como não gostar? A musica corria em fundo (sim, que no trabalho, trabalha-se) e dava uma olhada de quando em quando ao videoclip (posso escrever teledisco?). é certo que à segunda já não fui capaz de ver o teledisco aos bocadinhos. Aquilo é para ser visto de fio a pavio. Indie? Tenho duvidas.

Perguntei à Susana se conhecia. Ela ouve muito mais musica nova do que eu. Nada. Lana Del Rey, ilustre desconhecida.

De repente a bolha estoura. Não se fala noutra coisa. A miúda é fantástica. «gangsta Nancy Sinatra» escrevem. Lana Del Rey vai ao Saturday Night Live e tem aquela que é imediatamente intitulada de «a pior performance de sempre no palco do SNL». Segue-se outra entrevista em que sai a meio perante uma pergunta difícil (eventualmente embaraçosa). A trama adensa-se. A opacificação da personagem é condição sine qua non para a imagem de femme fatale. Femme fatale do século XXI note-se. Bem mais nova, bem mais ingénua ou melhor, aparentando maior ingenuidade…

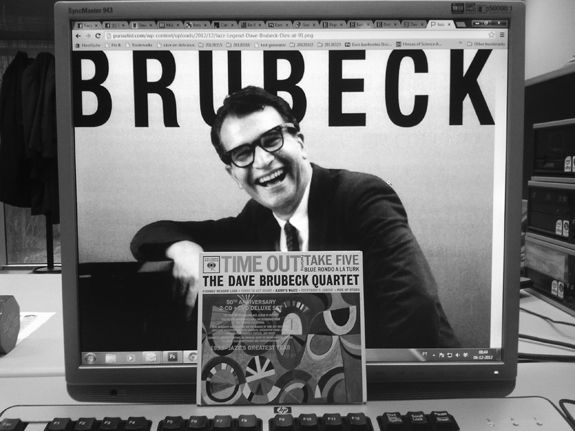

O tão esperado CD chega ao mercado. Born to Die. Há por ai quem diga (leia-se quase tudo quanto é critico) que é mesmo essa a intenção. Nascer para morrer. Produto quase instantâneo, de duração muito inferior a qualquer pudim Mandarim. Nascer para morrer. Passar ao lado do campo da memória, enchendo os bolsos a uns quantos. Há por ai quem diga que é mesmo essa a intenção.

Chega outro teledisco: Born to Die. E pronto. Estoura a bolha outra vez. Desta feita, a minha e não a dos críticos. Se Video Games já me cheirava a Lynch (fui de Blue Velvet a Twin Peaks, passando pela casa de partida e recordando Julee Cruise como bónus), Born to Die veio lembrar-me de que a humanidade se encontra num movimento cíclico e que o perímetro do mesmo é cada vez mais pequeno. Lynch all over again, que por sua vez foi a Oz (e talvez nunca mais tenha voltado, enviando de lá a uma série de duendes, ou anões, instruções para continuar a sua obra) e nunca deixou de piscar o olho a Dali.

Em Born to Die Lana diz-nos a certa altura que «Sometimes love is not enough». Ela está certa. Este disco precisa de um pouco mais. Só amor não chega. Diz-nos que «The road is long». E pronto. Chegámos. A estrada. Lana Del Rey não é uma Laura Dern e na estrada de Born to Die faltam os tijolos dourados que Lynch lá deixou…

«Come and take a walk on the wild side» parece ser um convite a recusar quando nos é feito tão além. Ninguém refere o «Wild Side» sem um sorriso, nem que matreiro, nos lábios. Ou até um sorriso à Joker. Tem lábios para isso a miúda.

Até os tigres lá estão. Num sonho em que a abelha, abandonando a romã, talvez tenha picado a jovem Lana levando esta a decidir manter uma pose de quem não acordou. Se não acordou é porque a abelha não lhe picou e os tigres podem continuar ali, mesmo ao lado, quase a dormir, com ela. Só Lynch levaria os tigres do Dali a dar tal reviravolta.

«Don’t make me sad, don’t make me cry» diz ela com uma voz entre o cigarro e o caramelo. «Let’s go get high». Já tínhamos percebido.

p.s. E nem vamos falar de Blue Jeans onde a coisa vai mais pela onda do «I will love you till the end of time/ I would wait a million years»…